Die PLATZMACHERINNEN haben den Ölberg verlassen. Sechs Wochen lang haben sie das Leben rund um den Otto-Böhne-Platz sowie zeitweise in der Sattlerstraße und Zimmerstraße bereichert. Die beiden Straßen wurden dabei häufig als Orte zum Verweilen genutzt – zum Plaudern, für einen Snack oder ein Getränk.

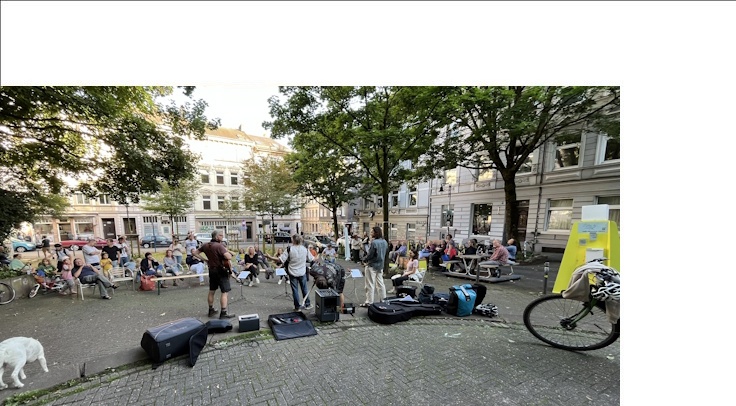

Am Otto-Böhne-Platz war das Bild ein anderes: Hier entstand ein lebendiger Raum zum Ausruhen, Essen, Trinken, Feiern, Musikmachen – eine Auszeit vom Alltag. Gleichzeitig wurde der öffentliche Raum weiter begrünt und ein neuer Ort der Begegnung geschaffen.

Viele Menschen vom Ölberg nutzten dafür Flächen, die in der bisherigen Verkehrswelt ausschließlich Autos und motorisierten Fahrzeugen vorbehalten waren – und das im Übermaß. Dieser Zustand prägt nicht nur den Ölberg, sondern Wohnquartiere überall in Wuppertal und darüber hinaus. Fußgänger:innen, Radfahrende sowie ältere und junge Menschen müssen hinter dem Auto zurückstehen – eine Realität, die in Wuppertal sogar offiziell geduldet wird. Und das, obwohl das Gehwegparken laut höchstrichterlicher Entscheidung gar nicht erlaubt ist.

Die PLATZMACHERINNEN waren Teil des Prozesses zur Entwicklung eines Parkraumkonzepts für die Elberfelder Nordstadt und das Luisenviertel. Ziel war es, Alternativen zu erproben, die künftig in dieses Konzept einfließen könnten – insbesondere die Umwandlung von Parkplätzen in öffentlich nutzbare Flächen für Menschen.

Ein Parkraumkonzept für die Elberfelder Nordstadt

Das Parkraumkonzept (voraussichtliche Veröffentlichung: 2026) wird zeigen müssen, dass unsere engen Quartiere massiv unter der Zahl parkender PKWs leiden. Eine weitere Zunahme an Autos darf es nicht geben – im Gegenteil: Es braucht weniger Fahrzeuge oder andere Lösungen für deren Abstellung.

Natürlich gibt es Menschen, die aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen auf ihr Auto angewiesen sind. Das muss berücksichtigt werden. Gleichzeitig muss künftig mehr Parkraum gezielt für Anwohnende bereitgestellt werden.

Fremdparker:innen müssen dabei systematisch verdrängt werden – dazu zählen Autos von Pendler:innen, die in der Innenstadt arbeiten oder einkaufen. Diese sollten in Parkhäusern unterkommen oder mit dem ÖPNV bzw. Fahrrad anreisen.

Auch betriebliche Fahrzeuge wie Sprinter und LKWs, die mit nach Hause gebracht werden, weil Firmen keinen eigenen Stellplatz bieten, gehören in diese Kategorie. Ebenso Wohnmobile, die als Zweit- oder Drittfahrzeuge oft zwei oder mehr Stellplätze belegen. Und schließlich müssen auch andere Zweit- und Drittfahrzeuge eingeschränkt werden – idealerweise mit nur einem Parkausweis pro Haushalt.

Besucher:innen, Handwerker:innen und andere Dienstleistende könnten stattdessen zeitlich begrenzte Parktickets nutzen – ein Modell, das in vielen Großstädten längst funktioniert.

Zudem wird Anwohnerparken klar machen: Kostenloses Parken im öffentlichen Raum ist nicht mehr zeitgemäß. Öffentliche Flächen sind genauso wertvoll wie privater Grund – und auch der ist in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Der öffentliche Raum ist keineswegs durch allgemeine Steuern oder Kfz-Steuern bereits „bezahlt“.

Hombüchel als Vorbild

Ein gelungenes Beispiel ist die Umgestaltung des Hombüchel im April 2025: Rund 40 irreguläre Stellplätze, darunter solche mit Behinderungen für Rettungsfahrzeuge, Busse und Müllabfuhr, wurden entfernt. Stattdessen entstanden über 30 geordnete Anwohnerparkplätze – auch Pflege- und Lieferdienste profitieren davon.

Zudem ist die Straße jetzt für Fahrräder in Gegenrichtung befahrbar. Radfahrende kommen den Ölberg nun sicherer hinauf – ohne über die Hochstraße oder die Briller Straße zu müssen. Die Straße ist übersichtlicher, die Gehwege frei – dank klarer Markierungen für die neuen Stellflächen. Kinder auf dem Weg zur Schule oder Kita können den Hombüchel nun sicherer nutzen, ohne auf die Straße ausweichen zu müssen.

Wenn Parken nicht mehr kostenlos ist, wird Raum für Neues frei

Eine geregelte Parkraumbewirtschaftung schafft Spielraum für neue Ideen:

- Quartiersgaragen, die neu gebaut oder besser genutzt werden, etwa Parkhäuser an der Bergstraße, dem Karlsplatz oder am Kasinogarten, die nachts weitgehend leer stehen. Warum nicht Anwohner:innen dort für 60 € im Monat parken lassen? Das entspricht gerade mal 2 € pro Nacht – weniger als ein Parkticket beim Einkauf in der City.

- Nutzung der Parkflächen bei Discountern oder auch Schulen.

- Sharing-Anbieter für Auto und Fahrrad.

- Mobilstationen, an denen verschiedene Verkehrsmittel zur Auswahl stehen – für alle, die auf ein eigenes Auto verzichten möchten oder müssen.

- Und nicht zuletzt eine sichere Fahrradinfrastruktur, die ihren Platz im alltäglichen Verkehr bekommt.

So sieht Verkehrswende im Quartier aus.